Die Tür wird geschlossen, der Unterricht beginnt. Das ist Alltag an den meisten Schulen und Hochschulen wie auch in außerschulischen Bildungsarrangements. Seit einiger jedoch Zeit gibt es Formate, die sich stärker nach außen öffnen bzw. die Offenheit als zentrales Element haben.

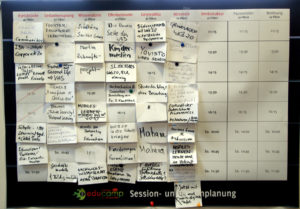

Eines dieser Formate ist das BarCamp, das im Jahr 2005 als Gegenangebot zum FOO Camp entstand. Das FOO Camp war eine Konferenz, zu der man nur mit einer persönlichen Einladung kommen konnte, ausgerichtet für die „Friends Of O’Reilly”. Das FOO Camp sollte eine offen gestaltete, selbstorganisierte Konferenz sein mit dem Ziel, sich auszutauschen und gemeinsam an den unterschiedlichsten Themen zu arbeiten – ohne formale Vorgaben hinsichtlich des Inhalts, des Ziels, der Form etc.:

Eines dieser Formate ist das BarCamp, das im Jahr 2005 als Gegenangebot zum FOO Camp entstand. Das FOO Camp war eine Konferenz, zu der man nur mit einer persönlichen Einladung kommen konnte, ausgerichtet für die „Friends Of O’Reilly”. Das FOO Camp sollte eine offen gestaltete, selbstorganisierte Konferenz sein mit dem Ziel, sich auszutauschen und gemeinsam an den unterschiedlichsten Themen zu arbeiten – ohne formale Vorgaben hinsichtlich des Inhalts, des Ziels, der Form etc.:

„It’s our chance to get to know new people who are doing interesting work in fields that we are trying to learn about”. ((Cross, J. (2006): Informal Learning: Rediscovering the Natural Pathways That Inspire Innovation and Performance (Essential Knowledge Resource). Jossey Bass, S. 209))

So weit so gut. Das Problem dieser jährlich stattfindenden Konferenz war ihre Exklusivität. Zirka eine Woche vor dem FOO Camp 2005 begannen einige ehemalige Teilnehmer_innen, die nicht erneut zum FOO Camp eingeladen waren, sich in ihren Blogs hierüber auszutauschen. Einer von ihnen, Andy Smith, hatte in diesem Zusammenhang folgende Idee:

»Meet BAR (meaning »beyond all recognition«) Camp, an open, welcoming, once-a-year event for geeks to camp out for a couple of days with wifi and smash their brains together. It›s about love and geekery and having a focal point for great ideas, like FOO but open.« ((ebd., S. 211))

Sieben Tage vor dem Termin der beiden parallel stattfindenden Camps stand das BARCamp ohne finanzielle Mittel und ohne Räumlichkeiten da, was im Vergleich zum FOO Camp des O’Reilly Verlags abenteuerlich wirkte. Doch innerhalb weniger Tage gab es einen Sponsor für den Veranstaltungsort und weitere Sponsoren, die für eine Infrastruktur mit W-Lan, Speisen und Getränken sorgten. Für die Organisation und Dokumentation wurde ein Wiki aufgesetzt, welches bis heute für die Verlinkung von BarCamps überall auf der Welt genutzt werden kann: http://barcamp.org. Damals war es explizit zur öffentlichen Dokumentation des BARCamp vorgesehen. ((ebd., S. 212))

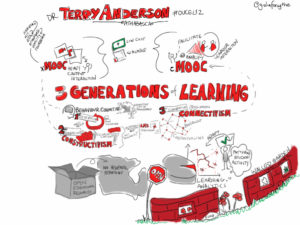

Im Gegensatz zu den Barcamps, die meist nur zwei bis drei Tage am Stück stattfinden, ziehen sich die MOOCs über mehrere Wochen. Für jede Woche werden von zentraler Stelle Impulse zu bestimmten Unterthemen im Rahmen des MOOCs angeboten. Die Teilnehmer_innen der MOOCs ergänzen diese Inputs und bearbeiten sie. All dies geschieht online und in der Regel öffentlich.

Bei MOOCs kommen pro Veranstaltung häufig mehrere Tausend Teilnehmer_innen zusammen. Die Teilnehmer_innenzahlen bei BarCamps übersteigen selten die Zahl 400.

Dies scheint nicht zuletzt den räumlichen Möglichkeiten geschuldet zu sein, die online praktisch keine Rolle spielen.

Sowohl BarCamps als auch MOOCs bieten sich besonders für informelle Bildungsprozesse an. Mit dem Einsatz von MOOCs wird in Deutschland zunehmend auch an Hochschulen experimentiert. So hat es beispielsweise an der Universität Tübingen im Rahmen des Studienganges Psychologie einen Open Course zum Thema „Workplace Learning” (#ocwl11) ((#ocwl11 Open Course Workplace Learning 2011 , http://ocwl11.wissensdialoge.de, 12.03.2013)) gegeben, in dem die Seminarstruktur bewusst geöffnet wurde und auch die Kurse „OPCO11” ((OpenCourse 2011, Zukunft des Lernens, http://blog.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/opco11/, 12.03.2013)) und „OPCO12” ((OPCO12 Trends im E-Teaching, http://opco12.de, 12.03.2013)), an denen die Universität Frankfurt beteiligt war, haben die Möglichkeit geboten, Credit Points zu sammeln.

In der Beschreibung des Formats heißt es:

„Die Idee eines OpenCourses geht auf ein Konzept zurück, das von den kanadischen E-Learning-Experten Stephen Downes und George Siemens eingeführt wurde und eine Form des vernetzten Lernens im Sinne des Konnektivismus darstellt. Kennzeichnend für einen OpenCourse ist seine offene und dezentrale Infrastruktur: Einführende Papiere und Live-Sessions mit Experten geben Impulse und setzen einen thematischen Fokus. Die Teilnehmenden lesen, kommentieren, stellen Fragen, diskutieren online weiter: In ihrem eigenen Blog, ihrem Facebook-Profil oder Twitter-Kanal. Ihre Lernziele definieren sie dabei selbst. Die Organisator_innen des Kurses bieten eine zentrale Anlaufstelle und eine Agenda im Netz, fassen Beiträge, Kommentare und Diskussionen zusammen und verteilen diese über einen Newsletter.” ((Willkommen zum OpenCourse 2012, http://opco12.de/willkommen-zum-opencourse-trends-im-e-teaching/, 10.03.2013))

Wir dürfen gespannt sein, ob und wie diese offenen Veranstaltungsformate den Bildungsbereich beeinflussen werden. Glaubt man den Einschätzungen einiger Expert_innen, die etwa in der Ausgabe Nr. 12/2013 der Wochenzeitung „Die Zeit” ((Drösser,C.und Heuser,U.J.,„Harvard für alle Welt“, Die Zeit, 14.März.2013, S. 35)) zu Wort kommen, steht dem Bildungsbereich eine Veränderung bevor, die nur von wenigen Institutionen überlebt werden wird. Eine These die mich an den Film „True Fiction” ((Fakultät EPB an der Universität Hamburg, Projekt ePUSH, Film „True Fiction“, 2010 http://truefiction-derfilm.de)) erinnert, in dem diese Gedanken ebenfalls formuliert wurden.

Dieser Artikel ist an der Fakultät EPB der Universität Hamburg im KVV Medien&Bildung zum Sommersemester 2013 erschienen.

[…] und die Energie-Ressourcen fordert. Was Bar-Campen ist, hat Ralf Appelt erneut erklärt in einem kürzlich gebloggten Artikel. Bar-Campen ist Treffen mit Gleichgesinnten, auf Augenhöhe. Ist Austausch, ist Pool für kreative […]